國中時候有一次,坐在我右後方那個話少,但每句難得出口的台詞都能寫進世界經典智障言錄的同學,突然偷走我的鉛筆盒,把裡面所有原子筆倒出來,還把它們的外殼衣服撥個精光。

「妳在幹麻?!」當我發現時為時已晚,她正拿著極細麥克筆褻瀆我的原子筆筆芯。

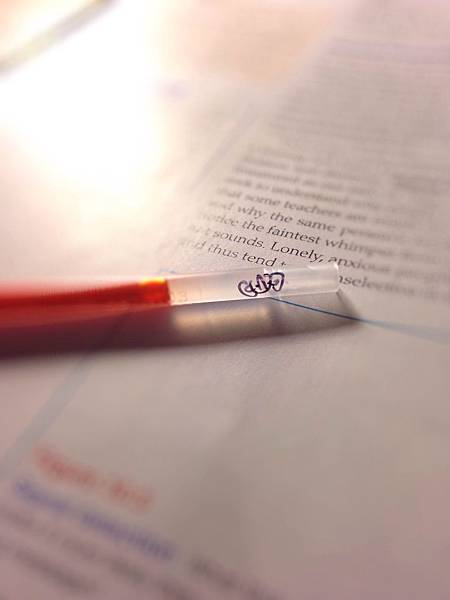

「妳看,我在畫妳的象,」她把一根筆芯湊到我臉前。「好好玩。」

我真的不懂。

「我真的不懂……妳有什麼毛病。」

她在我的每一根筆芯管子上都畫上我的自創兼專屬圖案——象——我只好在旁默默把一根根筆芯放回顏色相對應的外殼、裝上金屬頭、旋轉固定起來、蓋上蓋子、最後丟回鉛筆盒。

「妳畫好醜。」我記得我對她的抄襲版本這麼評價。

在筆芯管子上畫象不是件容易上癮的事,畢竟要用掉一管墨水需要點時間,不是想嗑隨時能嗑的毒品。

但自從那名同學在第一批原子筆筆芯上留下記號後,我每次只要一用完墨水,就會把新筆芯丟給她,她也很樂意用麥克筆繼續幫我刻盜版象。

上了高中之後,坐在我右後方的不再是那個行為讓人摸不著底的同學了。

我端詳在那以後第一根用完的原子筆,她畫的象還深刻留在筆芯管子的透明部分上,細細的,歪歪的,線條微微抖動。

我拆開包裝拿出全新的筆芯,飽滿的墨水令人看得舒暢,但總覺得少了點什麼。

握緊麥克筆,我把麥克筆尖對準圓柱體的筆芯側面,赫然發現在上面畫畫需要精準的下筆,一點都不簡單。

第一隻我自己畫在筆芯上的象,跟那同學畫的雖然長相略微不同,但一樣爛爛的。

或許是種儀式程序的概念吧,每一次換新筆芯,我都不忘用顫抖的麥克筆尖慢條斯理刻上我的專屬圖案,接著才把它裝進原子筆外殼讓它有個家。

可是畫的人不一樣,導致那張象臉畫風也變了。

有一種由這行動而生的感覺,也跟著迷失了。

只剩下名為「紀念」的靈魂。

留言列表

留言列表